南谷墓地

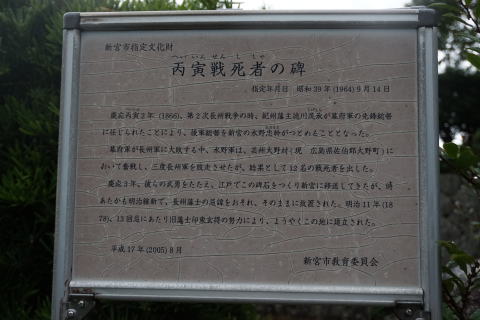

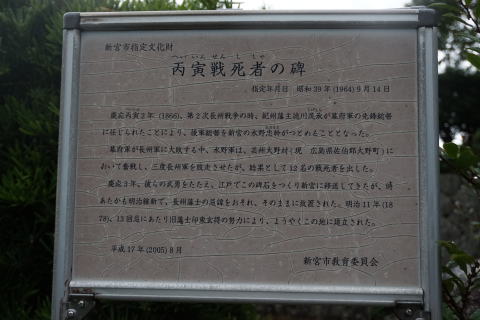

丙寅戦死者の碑・・・慶応丙寅2年(1866年)第2次長州戦争の時、紀州藩主徳川茂承が幕府軍の先鋒総督に任じられた事により、後軍総督を新宮の水野忠幹が務める事となった。

幕府軍が長州軍に大敗する中、水野軍は芸州大野村(現、広島県佐伯郡大野村)において奮戦し、3度長州軍を敗走させたが結果として12名の戦死者を出した。

慶応3年(1867年)彼らの武勇をたたえ、江戸でこの碑石を作り新宮に移送してきたが時あたかも明治維新で長州藩士の忌諱をおそれ、そのままに放置された。

明治11年(1878年)13回忌にあたり旧藩士印東玄得の努力により、ようやくこの地に建立された。【現地案内版より】

坪井蜂音庵・・・漢方医として水野忠央の側近として仕え忠央が新宮に蟄居したとき江戸から同道、その後新宮で住居しました。長女すむは、明治の漢詩人として有名な中野逍遥の漢詩に描かれています。【弥之助の南谷墓地案内より】

沖見嶽浪之助・・・幕末の最後の新宮藩主水野忠幹の抱え力士で、大阪大相撲の小結まで昇進しました。常に殿様の馬の口取りを勤めた身長六尺(約180cm) の大男で、明治維新後もちょん髷をして新宮の名物男でした。【弥之助の南谷墓地案内より】

尾崎真龍・・・京都明暗寺役僧。尺八奏者。

本名は尾崎卯右衛門。新宮藩士 尾崎宗助の6男。京都で明暗寺役僧となり、渡辺鶴山に師事して尺八を修める。幕末には尊王討幕派として活動し捕縛されて新宮に幽閉となる。

文政3年(1820年)9月3日誕生。明治21年(1888年)8月31日死去。

湯川麑洞 ・・・教育者。

斎藤拙堂に儒学を学び、大塩平八郎に師事し私塾 洗心洞で高弟となる。大塩平八郎の乱の前に辞めて江戸の昌平黌で学問を進める。弘化4年(1847年)江戸の新宮藩校

育英館教授となる。維新後は新宮に戻り新宮小学校で教育にあたる。

文化11年(1814年)誕生。明治7年(1874年)10月死去。

住所 和歌山県新宮市新宮3477−3

| |

丙寅戦死者の碑 |

丙寅戦死者の碑 |

|

|

|

| 丙寅戦死者の碑 案内 |

坪井蜂音庵 |

|

|

| 沖見嶽浪之助 |

沖見嶽浪之助 |

|

|

| 尾崎真龍 |

尾崎真龍 案内 |

|

|

| 湯川麑洞 |

湯川麑洞 |

|

|