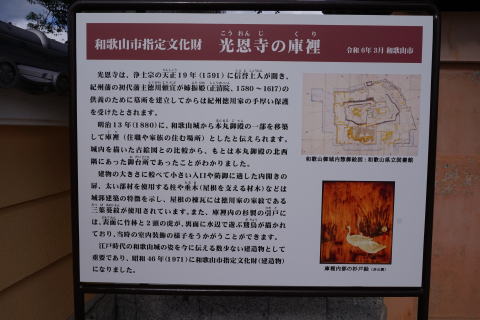

光恩寺

光恩寺は、浄土宗の天正19年(1591年)に信誉上人が開き、紀州藩の初代藩主 徳川頼宣が姉振姫(正清院、1580~1617)の供養の為に墓所を建立してからは紀州徳川家の手厚い保護を受けたとされます。

明治13年(1880年)に和歌山城から本丸御殿の一部を移築して庫裡(住職や家族の住む場所)としたと伝えられます。

城内を描いた古絵図との比較から、もとは本丸御殿の北西隅にあった御台所であったことが分かりました。

建物の大きさに較べて小さい入口や防御に適した内開きの扉、太い部材を使用する柱や垂木(屋根を支える材木)などは城内建築の特徴示し、屋根の棟瓦には徳川家の家紋である三葉葵紋が使用されています。

また、庫裡内の杉製の引戸には、表面に竹林と2頭の虎が、裏面に水辺で遊ぶ鵞鳥が描かれており、当時の室内装飾の様子をうかがうことが出来ます。

江戸時代の和歌山城の姿を今に伝える数少ない建造物として重要であり、昭和46年(1971年)に和歌山市指定文化財(建造物)になりました。

【現地案内版より】

住所 和歌山県和歌山市大垣内663